Bonjour, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien!

Depuis le début du confinement je ne vous ai posté qu'un seul article (le 20 mars soit il y a plus de quinze jours). La raison s'explique tout simplement parce que je suis très occupée haha ^^ En effet, ne suivant pas ma routine habituelle de la semaine, les jours passent sans que je me rende véritablement compte des dates et j'oublie alors de mettre à jour le blog...

Toutefois, j'ai plusieurs brouillons qui ne demandent qu'à être finalisés et postés. Attendez vous donc à plusieurs articles culture à venir prochainement.

Aujourd'hui je vais vous parler de cinq films (dont trois ont été réalisé par des femmes) que j'ai tous vu au cinéma entre le 25 février et le 2 mars. Quatre d'entre eux sont sortis en salles en 2020, un en 1995.

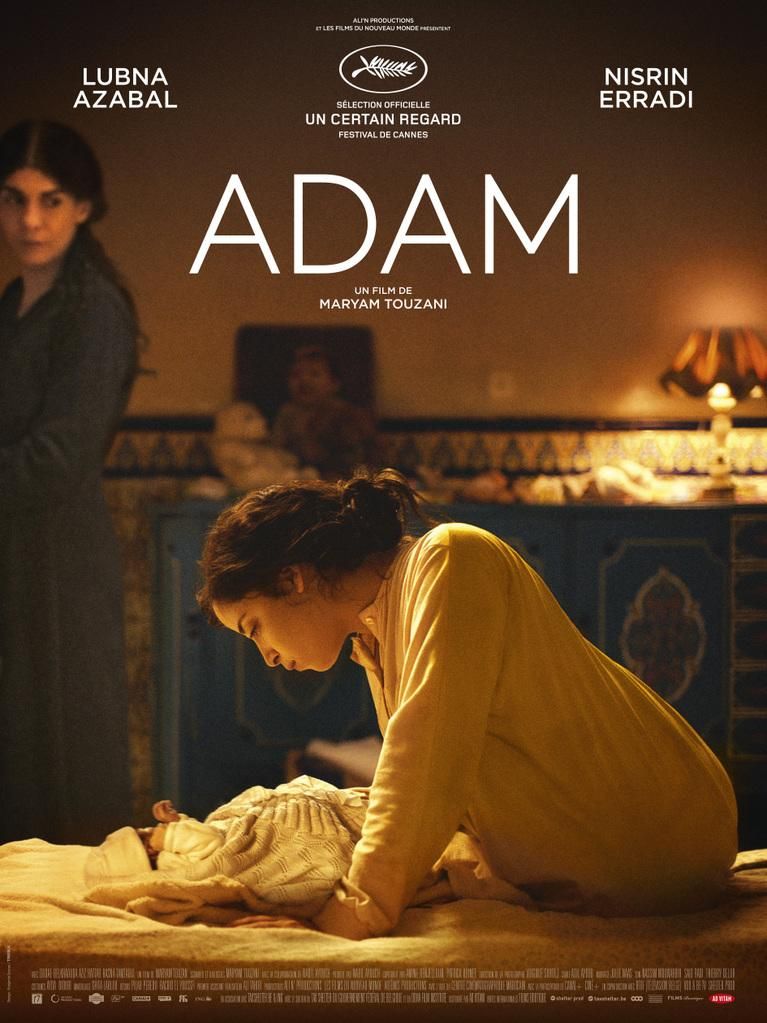

25/02/2020 : Adam de Maryam Touzani.

C'est en 2002, à Tanger, que la réalisatrice a rencontré Samia, celle qui a inspiré le personnage principal de son premier long-métrage : Adam.

Cette jeune femme de huit mois qui avait dû fuir son village car elle n’était pas mariée (ce qui constitue un crime aux yeux de la loi marocain) avait été recueillie par les parents de Maryam Touzani.18 ans plus tard donc, son histoire a été adaptée sur grand écran et partager avec le public.

Sélectionné pour le festival de Cannes, dans la section Un certain regard, en compétition pour la Queer Palm, Adam est à voir pour plusieurs raisons...

Premièrement, pour son scénario d'une finesse et d'une pudeur qui prouve que par les gestes ainsi que les regards, on en dit plus que par les mots et les dialogues.

Deuxièmement, pour ses ses actrices. Que ce soit Lubna Azabal, Nisrin Erradi ou encore Douae Belkhaouda, elles sont toutes magiques.

Troisièmement, pour sa mise-en-scène et sa photographie, chaleureuses, accueillantes, réconfortantes, au plus près des visages et donc des émotions.

J'ai failli passer à côté de ce film et c'est grâce à l'émission Le Cercle de Canal+ que cela m'a donné envie de le découvrir à mon tour.

In extremis, je suis allée le voir au cinéma l'Arlequin à Paris, qui, par chance, le diffusait encore. Juste avant, je me suis retrouvée en train de courir sous une pluie torrentielle. C'est donc trempée et essoufflée que je me suis installée dans mon siège, réchauffée et profondément émue que je suis sortie de la salle.

Explorant divers thèmes comme le deuil, la reconciliation, la maternité mais aussi la dignité, Adam montre qu'il n'y a rien de plus beau que l'entraide, le soutien (ici, la sororité) entre deux inconnues qui vont s'apporter l'une l'autre à un moment donné de leurs vies respectives.

Je ne peux que vous recommander ce bijou franco-marocain, à voir seul(e) ou accompagné(e).

27/02/2020 : Benni de Nora Fingscheidt.

C'est lors d'une Cinexpérience (séance de cinéma à l'aveugle en avant-première) organisée par Senscritique, que j'ai eu la chance de découvrir Benni.

Je crois que cela faisait longtemps que je ne m'étais pas laissée surprendre comme cela! Benni m'a retournée, émerveillée, frappée en plein coeur.

Encore aujourd'hui, je ressens l'énergie, la violence et la fureur dont le film déborde. J'étais littéralement enfoncée dans mon siège, les yeux grands ouverts, le coeur battant à la chamade en regardant Benni, le film, comme le personnage.

On ne peut être qu'ébranlé(e) par un objet de la sorte tellement il est intense, tellement il vous pousse dans vos retranchements.

La vraie réussite, selon moi, c'est d'avoir réussi, avec brio, de se baser sur une réalité sans tomber dans une forme documentaire. Benni est un véritable film de fiction, aussi bien par ses choix de mise-en-scène, que par son casting dévoué à 200%.

Parlons-en justement de ce casting hallucinant! Au centre on a Helena Zengel, jeune actrice qui ferait rougir les plus grands, et face à elle, Albrecht Schuch qui, dès sa première apparition, nous marque par l'intensité de son regard et de sa présence dans l'espace. D'autre part, il y a notamment les seconds rôles, tout aussi importants et admirables, interprétées par Gabriela Maria Schmeide et Lisa Hagmeister, qui marquent par leur sensibilité.

Tout ce beau monde agit devant nous, sans que nous puissions intervenir et pourtant, c'est comme si on se retrouvait avec eux, passifs certes, mais impliqués.

Pour un premier long-métrage, je ne suis que respect et admiration; en attente de la suite, avec une impatience démesurée.

29/02/2020 : Judy de Rupert Goold.

S'inspirant de la comédie musicale End of the Rainbow, écrite par Peter Quilter en 2005, Judy est un biopic sur Judy Garland qui s'intéresse tout particulièrement à l'année 1968 et la série de concerts donnés par l'actrice et chanteuse, 30 ans après avoir triomphé dans Le Magicien d'Oz (peu de temps avant son décès).

C'est avec beaucoup de résistance que je n'ai pas regardé la bande-annonce, néanmoins avec succès que je n'ai pas craqué et que je suis entrée dans le film sans en avoir vu la moindre images.

Sur tous les films dans lesquels a joué Judy Garland, je n'en ai vu que très peu*. Cependant, c'est un personnage que je trouve fascinant et dont j'ignorais la triste fin de vie, dépeinte dans ce biopic atypique.

Atypique parce qu'il ne s'intéresse pas aux heures de gloire de la vedette mais de la toute fin de sa vie qui, bien que dramatique, regorge de l'essence même de ce qu'était l'actrice-chanteuse et ce qu'elle représentait.

Bien que le film n'est pas reçu un accueil très chaleureux en France (fait que je ne trouve pas étonnant pour le moins du monde), j'ai, pour ma part, été totalement emportée et bouleversée par ce dernier.

En effet, j'ai été impressionnée par toutes les séquences de concert qui, les unes reliées aux autres, témoignent d'une facette différente de l'artiste. De la pitié à l'admiration en passant par la joie, j'ai ressenti toute une gamme d'émotions devant ces instants chantés.

Il y a notamment, l'expertise avec laquelle a été menée la reconstitution du Londres de 1968. Que ce soit les séquences intérieures ou extérieures, j'ai eu un malin plaisir à être plongée dans le passé, à cette époque que je n'ai pas connue. C'est aussi avec envie que j'ai louché tout le film durant sur les costumes des actrices, que j'ai tous trouvé divinement beaux et éblouissants.

Enfin et surtout, il y a Renée Zellweger qui porte le film comme si c'était son dernier ou son unique. À des moments je ne savais plus qui elle était, j'avais l'impression de voir Judy Garland en personne. Si la ressemblance n'est pas évidente au premier abord, l'exactitude avec laquelle Zellweger est entrée dans la peau de Garland, donne des frissons et déstabilise.

Qu'on apprécie ou non cet effet de mimétisme, il est difficile de ne pas reconnaître le talent dont certains acteurs arrivent à s'abandonner pour laisser place à une autre personne qu'eux-même. À mon humble avis, Renée n'a pas volé son Oscar et mérite un respect infini pour cette performance qui restera gravée dans ma mémoire.

Vous l'aurez compris, j'ai aimé ce film et je ne m'en cache pas! Je vous le recommande donc que vous soyez familier avec Judy Garland ou non et j'en profite notamment pour vous conseillez Chicago de Rob Marshall (2002) dans lequel Renée Zellweger était tout aussi incroyable et où elle côtoie, entre autres, la ténébreuse Catherine Zeta-Jones et le charmant Richard Gere.

Anecdotes :

1. Pour s’attacher à une période aussi précise de la vie de Judy Garland, le cinéaste Rupert Goold et le scénariste Tom Edge ont dû réunir une documentation introuvable dans les nombreuses biographies de la star. Ils ont heureusement pu s’entretenir avec un témoin clé de ces événements, Rosalyn Wilder (jouée par Jessie Buckley dans le film), qui a été l’assistante de Judy pendant son séjour londonien.

2. Kave Quinn s'est attelé à la reconstitution du Hollywood des années 1930 avec les couleurs du cinéma de l'époque – le Technicolor et le Kodakrome – et les années 1960 qui évoquent un matériau filmique plus moderne. La production a choisi les célèbres studios de Pinewood pour reconstituer la MGM. Le chef-décorateur se souvient : "On a décidé de tourner en studio et de faire en sorte que tout ce qui concerne sa vie de star de cinéma soit résolument artificiel. Pinewood correspondait parfaitement à nos attentes, notamment en raison de son patrimoine. C'est totalement magique de débarquer sur un immense plateau désert et puis, quelques semaines plus tard, d'y revenir et de se retrouver dans une forêt créée de toutes pièces."

3. Pour être capable de jouer Judy Garland avec le maximum de réalisme, Renée Zellweger s'est entraînée au chant pendant un an avec le coach vocal Eric Vetro, puis a travaillé sa voix pendant quatre mois avec le superviseur musical Matt Dunkley. Même si l'actrice avait déjà chanté dans Chicago, sa préparation pour Judy a constitué un travail de longue haleine. Par ailleurs, Zellweger devait aussi maîtriser l'accent, la tonalité et la gestuelle de Garland. La comédienne oscarisée explique : "Au cours de cette année d’entraînement, j’ai vécu pas mal de moments au volant où Judy était assise à côté de moi, sur le siège passager. J’ai écouté sa musique et ses interviews, je me suis documentée sur ce qu’elle a vécu, etc."

* Dans l'ordre de sortie : Le Magicien d'Oz de Victor Fleming (1939), Le chant du Missouri de Vincente Minelli (1944), Une étoile est née de George Cukor (1954) et Un enfant attend de John Cassavetes (1963) : que j'ai tous adoré.

01/03/2020 : The Doom Generation de Gregg Araki (1995).

C'est après avoir vu White Bird (2014) du même réalisateur, que je suis allée voir The Doom Generation qui, par le plus grand des hasards et à ma plus grande joie, était diffusé au Grand Action, un dimanche soir où je n'avais rien à faire. Je suis d'autant plus ravie d'avoir assistée à cette projection sur grand écran ce soir-là puisqu'il était projeté en 35mm.

Je ne m'attendais à rien et j'ignorais d'ailleurs de quoi le film parlait avant qu'il ne démarre. C'est donc avec étonnement puis un certain enthousiasme, que j'ai pénétré dans l'univers si particulier de Gregg Araki.

Il s'agit du cinquième long-métrage pour le cinéaste nippo-américain et du deuxième film de sa trilogie de l'apocalypse adolescente (Teenage Apocalypse Trilogy en anglais).

Bien que je l'ai découvert 25 ans après sa sortie, j'ai tout de suite reconnue l'aura du film, son côté culte. En effet, The Doom Generation est divinemnent marqué par la patte de son créateur mais notamment par ce qu'il raconte et ce qu'il représente, soit une bande de jeunes adultes en quête de leur place dans le monde et, donc de leur futur à venir.

Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ce n'est pas un énième film sur la fin de l'adolescence et le passage à l'âge adulte ou un énième roadtrip entre amis. Il s'agit plutôt de la contemplation des relations complexes et insouciantes au sein d'un groupe d'individus.

C'est aussi un témoignage de la naissance de sensations inconnues, la dénonciation de l'absurdité de la société de consommation, la revendication de la singularité.

On se surprend aussi bien à rire qu'à être émue et on ne peut être que charmés par ce casting si varié et fantasque, aux looks improbables et aux dégaines absurdes.

Oscillant entre clichés à foison et rebelle attitude, The Doom Generation est intemporel par son assurance et sa bizarrerie.

La violence sanguinaire, le sexe libéré, l'insouciance, l'amour, l'amitié sont au coeur de cette pépite du cinéma indépendant américain et rien que pour l'expérience qu'elle fait vivre, c'est une oeuvre à découvrir sans plus attendre!

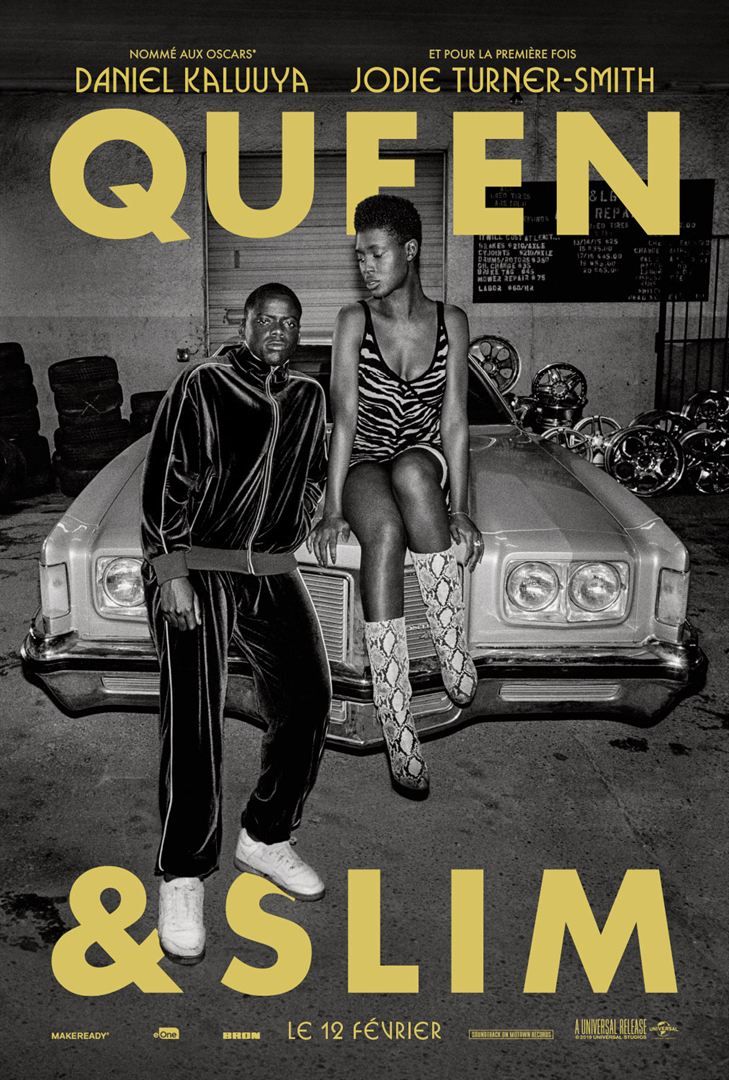

02/03/2020 : Queen & Slim de Melina Matsoukas.

C'est avec impatience et appréhension que je suis allée voir ce film. La raison de mon appréhension : je redoutais qu'il ne soit pas à la hauteur de mes attentes et qu'il tombe dans des clichés redoutables.

Au final, je n'ai pas du tout été déçue, j'ai même été surprise dans le bon sens du terme. Surprise par le soin apporté à la photographie, surprise par la profondeur du propos.

Queen & Slim c'est avant tout une histoire de justice, justice qui n'est pas respectée et qui par la même, va conduire à plusieurs délits. C'est un cri, une revendication, un appel qui devrait être entendu par tout un chacun, partout.

Queen & Slim c'est aussi le récit de deux personnes qui ont eu le malheur d'être là où il ne fallait pas être à un moment de leur vie.

Queen & Slim c'est enfin une ambiance qui vous enveloppe et vous transporte ailleurs.

Prenant place dans le contexte d'une Amérique du Nord de nos jours, ce premier long-métrage donne des frissons par ce qu'il dénonce. C'est avec tact et intelligence que la réalisatrice choisi de faire le portrait d'un pays dans lequel elle juge (à raison) qu'il faut que les choses changent.

La prouesse de Melina Matsoukas c'est d'avoir su transmettre et informer sans être virulente, c'est d'avoir su faire sourire comme remplir d'indignation. Il y a notamment de la poésie et un certain lyrisme qui infusent le tout auxquels il est difficile de rester insensible.

C'est à voir!

Anecdotes :

1. Lena Waithe a appelé son héroïne Queen, car à ses yeux toutes les femmes noires sont des reines. Quant à Slim, il s’agit d’un terme familier, un peu désuet par lequel les hommes noirs avaient l’habitude de s’appeler eux-mêmes. Ce ne sont pas les vrais noms des personnages et ce n’est qu’à la fin du film qu’on l’apprend. Ce choix délibéré, très symbolique, souligne le fait qu’on ne prête que rarement attention aux gens ou à leurs noms sauf quand cela nous importe.

2. Les autres personnages du film n’ont pas de nom, ils étaient définis dans le script uniquement par leur description ou leur fonction. La scénariste explique : "Il ne s’agissait pas tant de leurs noms, mais de ce qu’ils étaient. On appelle rarement les gens qu’on croise par leurs prénoms, on s’y réfère plus souvent en tant que personnes. Je voulais que le public se souvienne de qui ils étaient, ce qu’ils représentaient et pas de leurs prénoms".

Voici donc pour ce cinquième article où je vous parle de mes derniers coup de coeur cinématographiques. J'espère que ma selection vous inspirera et que les films choisis vous plairont autant qu'à moi.

Sur ces mots, je vous laisse vaquer à vos occupations et vous retrouve dimanche avec un article musique!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire